第16回 KPI設定の勘所

-

【5分で納得コラム】

今回のテーマは、「KPI設定の勘所」です。第3回で解説したとおり、FP&Aは単なる財務データの提供者にとどまらず、事業運営に積極的に関与し、意思決定プロセスを支援する役割を担っています。なかでも重要な業務の一つが業績分析であり、企業の戦略計画に基づいてKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定し、定期的に進捗をモニタリングすることが求められます。

KPIの設定は、戦略の実行力を高め、組織やチームの「行動」と「成果」を結びつける上で極めて重要なプロセスです。適切に設計されたKPIは、目標達成の再現性を高める効果があります。今回は、KPI設定の勘所を解説します。第16回 KPI設定の勘所

1. KPIを人事評価と連動させる

KPIは、経営戦略や方針を組織全体に浸透・定着させるうえで、極めて有効なマネジメント手法の一つです。たとえば、従来は売上高を主要な指標としていた企業が、利益の最大化を重視する方針へと転換した場合を想定すると、これまでのKPIであった売上高に代えて、利益指標が新たなKPIとして中核的な役割を担うことになります。

このような戦略の転換を全社的に実効性あるものとするためには、設定したKPIの達成を従業員に強く意識させる必要があり、そのためにはKPIを人事評価制度と連動させることが不可欠です。

加えて、方針に即した意識改革や行動変容を促すには、KPIとして何を選定するかだけでなく、その目標水準をいかに設定するかについても慎重な検討が求められます。KPIの設計および目標値の適正な設定は、従業員の動機づけを左右し、組織全体の方向性を実効的に統一するための重要な要素となります。2. KPIを複数設定してバランスをとる

KPIを1つの指標に絞ってしまうと、その数値だけを達成することが目的化され、結果として行動が歪むリスクが生じます。たとえば、営業部門において「売上額」のみをKPIとした場合、短期的に受注しやすい案件に集中するあまり、利益率の低下や継続的な取引の機会を犠牲にする可能性があります。こうした偏りを防ぐためには、以下のようにKPIを多面的に設計することが重要です。

①「成果と行動」の両面、すなわち売上のような結果指標に加えて、訪問数などのプロセス指標も併せて評価することが挙げられます。

②「質と量」の観点では、単に案件数を追うのではなく、成約率や案件の質も含めてバランスよく見る必要があります。

③「短期と中長期」の視点から、今期の売上だけでなく、顧客満足度といった将来の成長につながる指標も取り入れることが有効です。

このように多角的にKPIを設計することで、組織として部分最適ではなく全体最適を意識した行動を促すことができます。3. プロセスの見える化

KPIの効果を最大化するためには、「プロセスの見える化」が重要です。最終的な成果(KGI)だけを追うのではなく、そこに至る業務プロセスを構造化し、各段階にKPIを設定することで、課題の所在を具体的に把握できるようになります。

(1)プロセスの見える化の目的

①業務がどこで停滞しているのかを明確にすること

②属人的な感覚や経験に頼らず、数値に基づいた客観的な判断を可能にすること

③チームや経営層が現場で実際に何が起きているかを的確に把握できるようにすること(2)実践のステップ

プロセスの見える化を実現するためには、以下の3つのステップを踏むことが有効です。

①プロセス分解とKPI設計

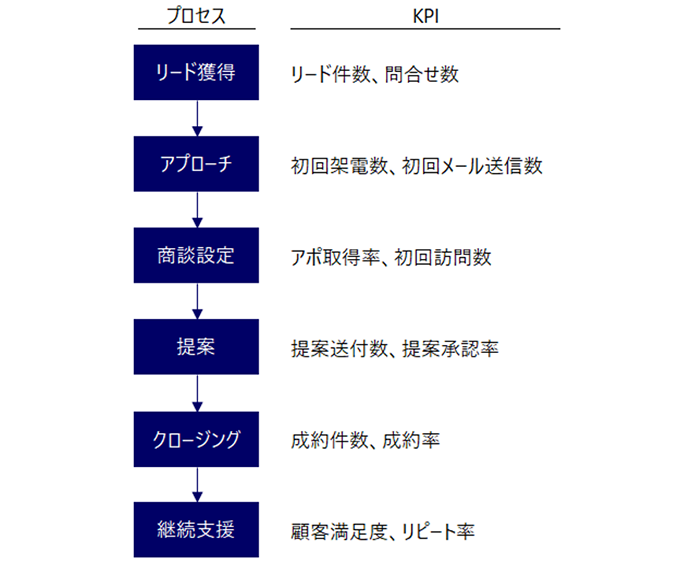

まず、業務全体をプロセス単位に分解し、それぞれの段階において適切なKPIを設定します。たとえば営業活動におけるプロセス分解は以下のとおりです。

図 プロセスとKPIの例示

このように各プロセスに指標を設定することで、「売上が伸び悩んでいる」といった結果に対し、「どのプロセスにボトルネックがあるのか(例:アポイント不足か、成約率低下か)」といった具体的な課題の特定が容易になります。

②KPIの可視化(ダッシュボード化)

次に、設計したKPIをリアルタイムで把握できる仕組みを整備する必要があります。Google SheetsやExcelに加え、Power BIやTableauといったBIツールを活用することで、部門別・個人別といった多様な視点からダッシュボードを構築することが可能です。

とりわけ、管理職や経営層にとっては「一目で課題を把握できる」視認性が重要であり、グラフやゲージ、色分けなどの視覚的工夫が有効です。比較の観点としては、期間別、部門別、プロセス別、担当者別といった切り口を組み合わせることが望まれます。

③可視化から対話、そして改善アクションへ

KPIを可視化すること自体は目的ではなく、あくまで改善活動の起点に過ぎません。可視化された指標を基に、定期的な対話を行い、具体的な改善行動へと結びつけていく運用が求められます。

たとえば、週次の会議において「今週はアポイント取得率が低下しているため、架電スクリプトの内容を再検討すべきではないか」といった具体的な議論が自然に生まれることで、改善のサイクルが実行段階に移されていきます。このような「可視化 → 対話 → 行動」の循環を継続的に回すことが、PDCAサイクルの高速化につながります。4. 中期戦略と整合したKPIの設計

KPIは、単年度の施策だけでなく、中期的な戦略との整合性を考慮して設計する必要があります。多くの企業では、KPIが年度単位で設計されがちですが、それだけでは中長期的な方向性と乖離が生じる恐れがあります。

そのため、年度内の実行状況を評価する「単年度KPI」と、3年程度の視野で戦略的成果を測る「中期KPI」の両方を設け、進捗を段階的に管理していく視点が重要です。

執筆陣紹介

- 仰星コンサルティング株式会社

-

仰星コンサルティング株式会社は、仰星監査法人グループのコンサルティング会社であり、

クライアントの成長、再生を成功に導くために、付加価値の高いソリューションサービスを提供いたします。

主な業務として、海外子会社等の調査や内部監査支援などのリスクアドバイザリーサービス、

M&A後の業務統合を支援するPMIや決算早期化、IT導入を支援するマネジメントコンサルティングサービス、

買収・組織再編を支援するファイナンシャルアドバイザリーサービス、

上場を成功に導くIPO支援サービスを展開しております。 -

≪仰星コンサルティング株式会社の最近のコラム≫

※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。