男性の育児休業取得率

-

【5分で納得コラム】今回のテーマは「男性の育児休業取得率」です。

男性の育児休業取得率

1. 男性の育児休業取得率40.5%

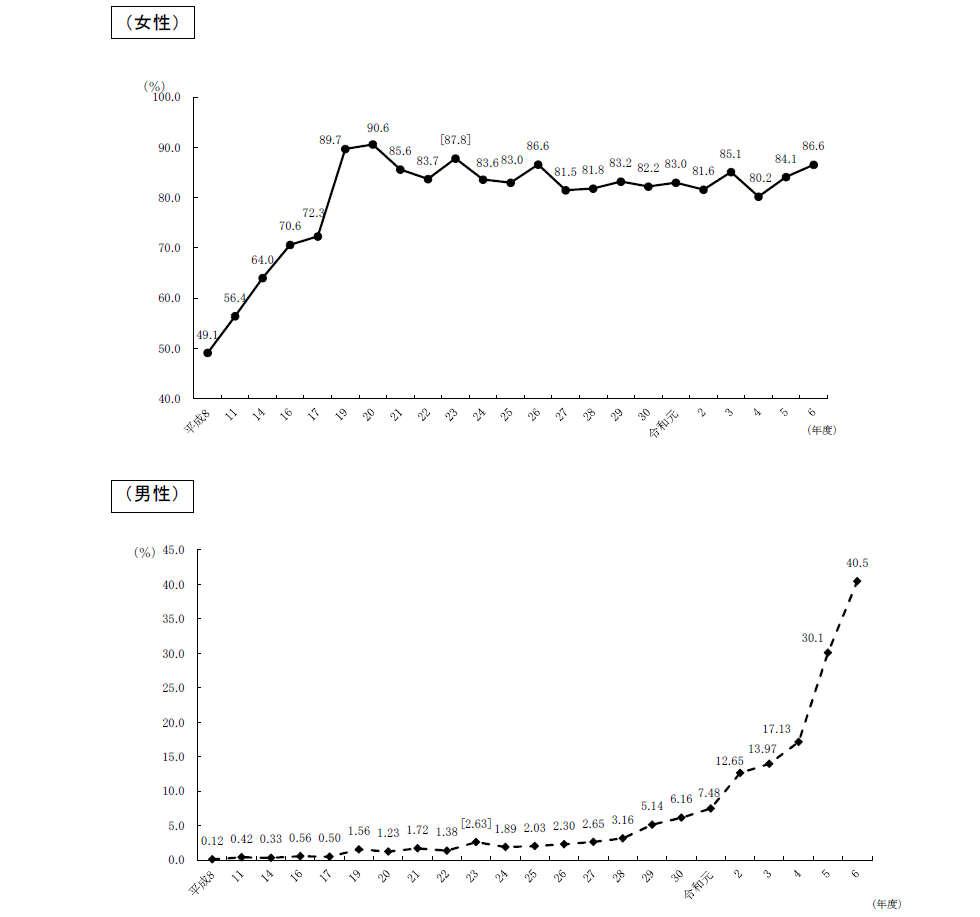

「令和6年度の雇用均等基本調査」によれば、2022年(令和4年)10月1日から2023年(令和5年)9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、2024年(令和6年)10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は86.6%、同期間に配偶者が出産した男性のうち、2024年(令和6年)10月1日までに育児休業(産後パパ育休を含む。)を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は40.5%となっています。男性の割合は、前回調査より10.4 ポイント上昇し、平成以前に比べれば大きく前進していますが、女性の割合の半分程度に留まっています。

ちなみに、男性の育児休業取得率の政府目標は、2025年(令和7年)度までに50%、2030年(令和12年)度までに85%になっていますので、目標達成ためにはさらなる制度の利用促進が必要になります。

2. 約6割が産後パパ育休取得者

同調査によれば、前述の男性の育児休業を開始した者のうち、産後パパ育休を取得した者の割合は60.6%となっています。産後パパ育休(正式名称は“出生時育児休業”)は、男性の育児休業取得を促進するために2022年(令和4年)10月1日から新設された制度で、子の出生後8週間以内に最大4週間まで取得できる育児休業制度ですので、男性の育児休業を開始した者のうちの約6割の育児休業取得期間は4週間以下であることになります。

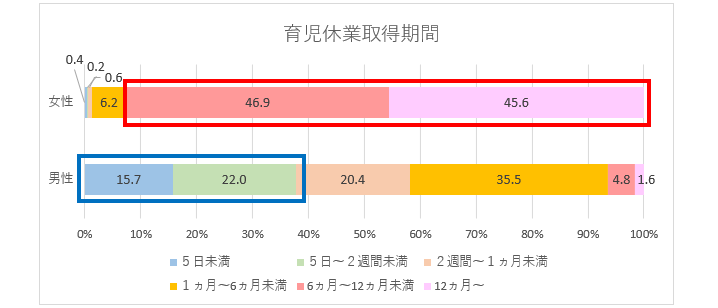

なお、育児休業取得期間を調査した2023年(令和5年)度の調査によれば、2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までの1年間に育児休業(産後パパ育休を含む。)を終了して復職した者の育児休業取得期間は、以下のグラフのとおり、女性は9割以上が6ヵ月以上であるのに対し、男性は約4割が2週間未満と短期間になっています。

*「令和5年度の雇用均等基本調査」(厚生労働省)を基に作成

3. 2025年10月からの改正

男女ともに育児・家事を担いつつ、希望に応じて仕事やキャリア形成との両立が可能となるようにしていくため、育児介護休業法が改正され2025年4月1日から施行されていますが、さらに2025年10月1日からも改正法の施行が予定されています。

2025年10月1日から施行される改正内容の概要は、以下のとおりです。①育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下の5つの措置の中から2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。なお、労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

- ⅰ 始業時刻等の変更

- ⅱ テレワーク等

- ⅲ 保育施設の設置運営等

- ⅳ 養育両立支援休暇の付与

- ⅴ 短時間勤務制度

②柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、労働者の子の3歳の誕生日の1ヵ月前までの1年間に、柔軟な働き方を実現するための措置の内容等(①で会社が選択した措置の内容、対象措置の申出先、所定外労働等の制限に関する制度)についての周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

③仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取

事業主は、労働者本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき及び労働者の子の3歳の誕生日の1ヵ月前までの1年間に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項(勤務時間帯、勤務地、両立支援制度等の利用期間、育児期の就業条件)について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

④聴取した労働者の意向についての配慮

事業主は、③で聴取した労働者の意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

2025年10月1日までに、育児介護休業規程の改定、労使協定の締結、個別周知や意向確認の仕組みづくりなどの改正法への対応が必要です。

執筆陣紹介

- 岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)

-

食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Q&A」 (共著/民事法研究会/2022)、「実務Q&Aシリーズ 退職・再雇用・定年延長(共著/労務行政研究所/2021)、「判例解釈でひもとく働き方改革関連法と企業対応策」(共著/清文社/2021) など。

-

≪岩楯めぐみ氏の最近のコラム≫

※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。