カスハラ防止措置、義務化へ

-

【5分で納得コラム】

今回のテーマは「カスハラ防止措置、義務化へ」です。カスハラ防止措置、義務化へ

1. 各種ハラスメント

「セクシュアルハラスメント(セクハラ)」、「パワーハラスメント(パワハラ)」、「モラルハラスメント(モラハラ)」、「アカデミックハラスメント(アカハラ)」、「アルコールハラスメント(アルハラ)」などなど、世の中には「〇〇ハラスメント」と名の付くものがたくさん存在しています。その中には、正当な行為に対して「それはハラスメントです!!」といって嫌がらせをする「ハラスメントハラスメント(ハラハラ)」なるものもあるほどです。

セクシュアルハラスメント(男女雇用機会均等法11条)

ただし、各種ハラスメントの中で、職場におけるハラスメントとして法律において定義され、事業主にその防止措置が義務付けられているものは、次の4つのみになります。

職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること

妊娠、出産等に関するハラスメント(男女雇用機会均等法11条の3)

職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前産後休業を取得したこと等の妊娠又は出産に関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されること

育児休業、介護休業等に関するハラスメント(育児介護休業法25条)

職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業等の制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されること

パワーハラスメント(労働施策総合推進法30条の2)

職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること

2. 最近注目される「カスタマーハラスメント」

最近よく耳にするのが「カスタマーハラスメント」です。少し前ですが、コンビニエンスストアの店長等を店舗の床に正座させて土下座を求める動画をSNSでアップするなどした逮捕事件のニュースをご覧になられたことがある方もいると思います。

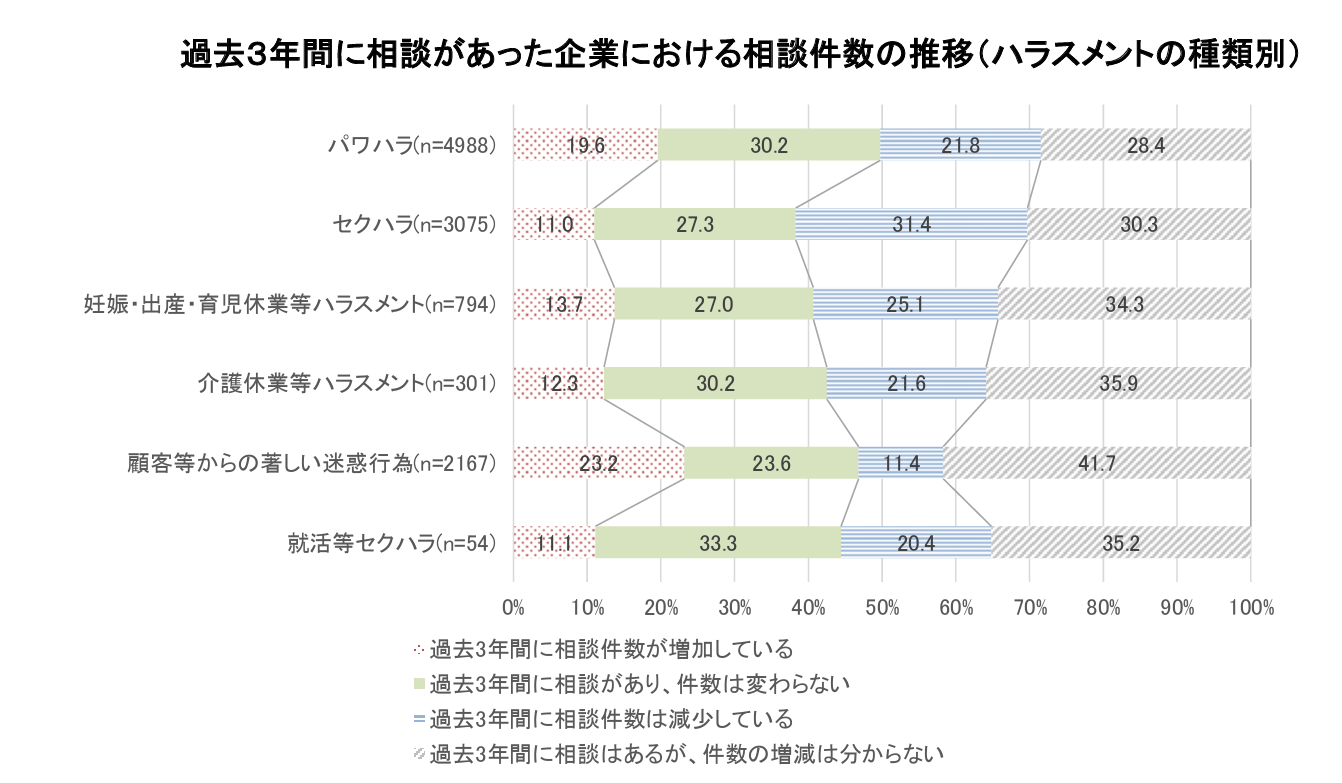

「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」(厚生労働省)によれば、過去3年間に各種ハラスメントの相談があった企業に対して相談件数の推移を聞いたところ、以下のグラフのとおりとなっており、「顧客等からの著しい迷惑行為」以外ではすべて「件数は減少している」の割合の方が「件数が増加している」より高くなっていますが、「顧客等からの著しい迷惑行為」についてのみ「件数が増加している」(23.2%)の割合の方が「件数は減少している」(11.4%)より高くなっています。

※「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」(厚生労働省)より

3. カスタマーハラスメントの防止措置が義務化へ

いわゆるカスタマーハラスメントについて社会的に問題となっている状況も踏まえて、職場における更なるハラスメント対策の強化を図るべく、新たにカスタマーハラスメントについても定義し、その防止措置を講ずることを義務化する法案が、2025年の通常国会に提出されています。なお、定義等については、以下のとおりです。

カスタマーハラスメント(案)

職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動により、当該労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されること

カスタマーハラスメントに関する防止措置義務(案)

労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等の措置を講じなければならない。

<指針で示されることが想定される措置>

- ・ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

- ・ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

- ・ カスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応等

法律より先行して、カスタマーハラスメントに対する行動指針を策定して公表している企業も増えていますが、東京都では、2025年4月1日からの「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」の施行に伴い「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル」を作成して公開していますので、今後の対応の参考にされるとよいでしょう。

執筆陣紹介

- 岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)

-

食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Q&A」 (共著/民事法研究会/2022)、「実務Q&Aシリーズ 退職・再雇用・定年延長(共著/労務行政研究所/2021)、「判例解釈でひもとく働き方改革関連法と企業対応策」(共著/清文社/2021) など。

-

≪岩楯めぐみ氏の最近のコラム≫

※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。