外国人の雇用状況「230万人で過去最多」

-

【5分で納得コラム】今回のテーマは「外国人の雇用状況/230万人で過去最多」です。

外国人の雇用状況「230万人で過去最多」

1. 外国人雇用状況の届出

事業主は、特別永住者等の一部を除き、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合は、労働施策総合推進法(正式名は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に基づき、事業所の所在地を管轄するハローワークに、在留資格や在留期間等の外国人の雇用状況に関する事項を届け出なければなりません。なお、当該届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合は、30万円以下の罰金の対象になります。

この届出は、雇用保険の被保険者となる外国人の場合は、外国人に関わる欄に必要事項を記入した「雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)」又は「雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)」を提出することにより行います。また、雇用保険の被保険者とならない外国人の場合は、「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を提出することにより行います。

なお、雇用保険の適用事業所ではない事業主も含めて、当該届出が義務づけられています。

外国人雇用状況届出書(様式第3号)

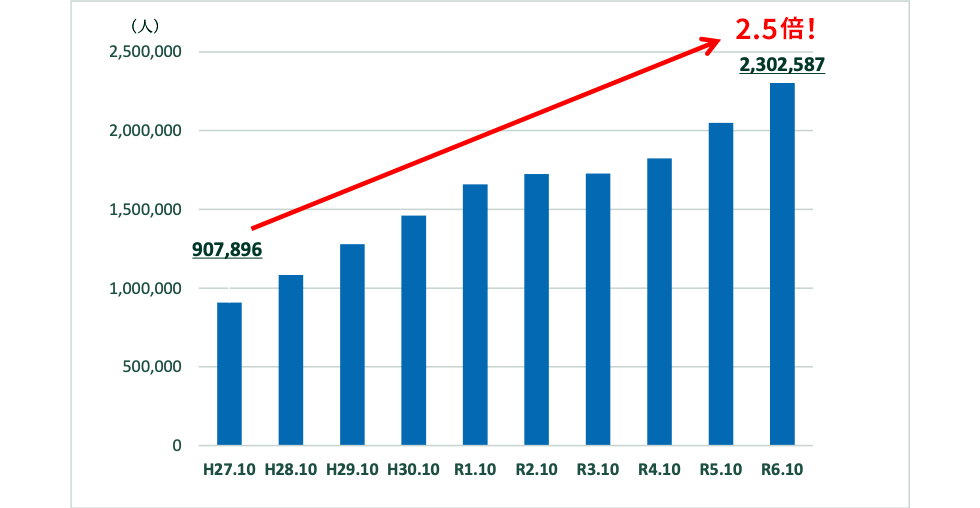

2. 外国人労働者は230万人で過去最多

厚生労働省では、毎年1回、外国人雇用状況の届出を取りまとめて公表していますが、それによれば、令和6年10月末時点の外国人労働者数は2,302,587人で、当該届出が義務化された平成19年以降、過去最多を更新しています。また、以下のグラフのとおり、平成27年10月末時点と比べて2.5倍に増加しています。

外国人労働者数

※各年の「外国人雇用の届出状況」(厚生労働省)を基に作成

次に、令和6年10月末時点の外国人労働者数を「国籍別」でみると、下表のとおり、ベトナムが最も多く570,708人、次いで中国408,805人、フィリピン245,565人の順になっています。

なお、この上位3国について平成27年10月末時点と比べてどのように変化したかをみると、ベトナムは平成27年10月末時点110,013人の5倍強、中国は同322,545人の約1.3倍、フィリピンは同106,533人の約2.3倍となっています。また、外国人労働者数全体に占める割合は、中国(35.5%から17.8%へ)とフィリピン(11.7%から10.7%へ)は低下しているのに対し、ベトナム(12.1%から24.8%へ)は増加しています。

外国人労働者数(国籍別)

国籍 R6.10 全体に占める割合 ベトナム 570,708人 24.8% 中国(香港、マカオを含む) 408,805人 17.8% フィリピン 245,565人 10.7% ネパール 187,657人 8.1% インドネシア 169,539人 7.4% ブラジル 136,173人 5.9% ミャンマー 114,618人 5.0% 韓国 75,003人 3.3% タイ 39,806人 1.7% スリランカ 39,136人 1.7% ペルー 31,574人 1.4% G7等 84,173人 3.7% その他 199,830人 8.7% ※「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」(厚生労働省)を基に作成

※G7等とは、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ロシアの合計人数さらに、令和6年10月末時点の外国人労働者数を「産業別」でみると、下表のとおり、全体に占める割合では「製造業」が最も多く全体の4分の1以上を占めていますが、対前年増加率では「医療・福祉」が最も多くなっています。

外国人労働者数(産業別)

産業 R6.10 全体割合 対前年増加率 建設業 177,902人 7.7% 22.7% 製造業 598,314人 26.0% 8.3% 情報通信業 90,546人 3.9% 6.0% 卸売業,小売業 298,348人 13.0% 13.2% 宿泊業,飲食サービス業 273,333人 11.9% 16.9% 教育,学習支援業 82,902人 3.6% 3.6% 医療,福祉 116,350人 5.1% 28.1% サービス業(他に分類されないもの) 354,418人 15.4% 10.5% その他 310,474人 13.5% 12.2% ※「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」(厚生労働省)を基に作成

3. 外国人労働者の雇用に関する課題は「コミュニケーション」がトップ

厚生労働省が実施している「令和6年外国人雇用実態調査」によれば、事業所における外国人労働者の雇用に関する課題(複数回答)は、下表のとおり、「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」が最も多く43.9%、次いで「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」が24.7%、「在留資格によっては在留期間の上限がある」が21.5%等となっています。

なお、「特にない」は17.4%となっており、2割弱の事業所では課題を特に感じることなく外国人の雇用がなされているようです。

外国人労働者の雇用に関する課題別事業所割合(複数回答)

日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい 43.9% 在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑 24.7% 在留資格によっては在留期間の上限がある 21.5% 文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある 20.9% 生活環境の整備にコストがかかる 19.9% 特にない 17.4% 在留資格によっては任せられる業務が限定される 16.0% 採用・定着にコストがかかる 15.6% ニーズにあう人材からの応募がない 14.8% 離職・転職が懸念される、定着しない 14.6% 受け入れた職場での負担が大きい 14.1% 入国審査、在留資格制度が分かりづらい 12.7% 外国人労働者を採用するための情報やネットワークが限られている 11.6% 期待したほどの能力を発揮できない 7.1% 採用や人事管理のノウハウがない 6.0% わからない 2.1% その他 1.8% 不明・無回答 0.4% ※「令和6年外国人雇用実態調査」(厚生労働省)を基に作成

国内の労働力人口が減少する中で、外国人労働者の受け入れは今後ますます一般的になっていくものと思われますが、外国人労働者の受け入れにあたっては事前にさまざまな準備が必要になることがありますので、すでに外国人労働者を受け入れ・定着させている会社の成功事例なども参考にしつつ、早めに就業環境・生活環境の両面からの検討を開始すべきでしょう。

執筆陣紹介

- 岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)

-

食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「実務Q&Aシリーズ 退職・再雇用・定年延長(共著/労務行政研究所)、「テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Q&A」 (共著/民事法研究会)、「労災の法律相談〔改訂版〕」(共著/青林書院)、「判例解釈でひもとく働き方改革関連法と企業対応策」(共著/清文社)、「労務トラブルから会社を守れ!労務専門弁護士軍団が指南!実例に学ぶ雇用リスク対策18」(共著/白秋社)など。

-

≪岩楯めぐみ氏の最近のコラム≫

※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。